300のヒヤリから学ぶ!安全の未然防止術【東京情報大学・嵜山陽二郎博士のAIデータサイエンス講座】

ハインリッヒの法則は、労働災害の統計から300件のヒヤリハットが29件の軽微な事故と1件の重大な事故につながると示しています。これは、軽微なインシデントや危険な兆候を分析し、未然に防ぐことの重要性を強調します。しかし、多くの組織では失敗を公にする文化がなく、安全対策の向上に必要な時間や労力を惜しむ傾向があります。事故を未然に防ぐためには、組織のトップが安全と品質へのコミットメントを示し、失敗をオープンにする文化を築くことが重要です。組織文化の変革とトップの積極的な関与により、重大なトラブルを防ぎ、安全な職場環境を実現することができます。

![]() ▼▼▼▼▼▼▼▼

▼▼▼▼▼▼▼▼

チャンネル登録はこちら

目次 300のヒヤリから学ぶ!安全の未然防止術【東京情報大学・嵜山陽二郎博士のAIデータサイエンス講座】

ヒヤリハット分析で未然防止

M社の大型車タイヤ脱落事故により、2002年1月、母子3人が死傷を負いました。

92年6月に初めての脱落事故が生じて以来、12年間に57件の脱落の主要因であるハブの破損が発生していました。

また、2004年3月には六本木ヒルズの回転扉で6歳の男児が頭を挟まれ死亡しました。

2003年4月にオープンして以来、六本木ヒルズで回転扉に絡んだ事故は32件、このうちけが人が救急搬送されたものは10件生じていました。

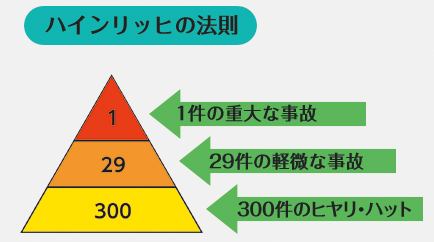

図は、労働災害の統計データよりハインリッヒが見つけた法則です(ハインリッヒの法則)。

同じ原因であっても、1件の死亡、29件の骨折、300件の軽傷という頻度で生じ、その影響の大きさに違いが出ます。

確率的に言えば、軽傷が最も生じやすく、合計として1+29+300=330件が起こると、その中に1件の割合でしか死亡が生じないことを語っています。

すなわち、かすり傷のような軽傷が生じたときに、その真の原因を究明すれば、将来生じるかもしれない重大事故を未然に防止しうるのです。

ハインリッヒの法則では、300件のヒヤリハットが29件の軽微な事故、1件の重大な事故につながります。

実際には、軽傷にも至らない「ヒヤリ」とした、あるいは「ハッ」とした事象(これをヒヤリハットとよびます)がさらに図の底辺に潜んでいます。

これらの軽傷やヒヤリハットに代表される予兆を収集し、それを分析することにより、将来起こり得る重大トラブルを未然防止することが大切です。

失敗をオープンに

しかし、現実にはこれがなされません。

原因は大きく2つあります。

1つは失敗をオープンにすると上司が怒る、あるいは懲戒免職となる、という点です。

ある1つは予兆を収集し、分析するためにはこのための時間と労力が必要となります。

現在の組織に大きな品質や安全性の問題が生じていないとき、構成員は「そこまでやらなくても大丈夫。これまで通りで何の問題も生じていない」と危機感を持ちません。

これらを打破するには、その組織のトップが品質・安全性に対する考え方を変えなければなりません。

失敗をオープンにできる組織文化を創り、失敗を皆の財産にすることです。

安全は何物にも代えがたい、組織にとって最重要なアウトプットであることを構成員に理解させ、トップ自らが品質・安全性向上に向けて、行動を起こすこと「トップの品質・安全性へのコミットメント」が重要です。

ChatGPTに聞いてみた

プロンプト

あなたは最高のデータサイエンティストです。

300のヒヤリから学ぶ!安全の未然防止術について解説してください。

#制約条件:

ですます調の平易な日本語で

文字数は1000字程度

情報ソースも記述してください。

ChatGPTの回答

安全の未然防止術は、日常生活や仕事において重要なスキルです。ここでは、300のヒヤリをもとに、安全対策について解説します。

まず、ヒヤリとは、危険を察知する瞬間やその状況を指します。これらの経験から学ぶことで、未然に事故や災害を防ぐための対策を考えることができます。

リスクの予測と予防: 過去のヒヤリから、似たような状況でのリスクを予測し、予防策を講じることが重要です。例えば、同じヒヤリが繰り返し起こる場合、そのパターンから学び、同様の状況での対応を練ることができます。

周囲とのコミュニケーション: ヒヤリを共有し、周囲とコミュニケーションをとることが大切です。職場や家庭などでのミーティングやヒヤリ報告制度を導入することで、危険を共有し、予防策を打ち立てることができます。

安全意識の向上: 安全意識を高めるために、定期的な教育やトレーニングを行うことが必要です。安全に関する知識や技術を身につけることで、ヒヤリを未然に防ぐことができます。

環境の改善: ヒヤリの原因となる環境の問題を改善することも重要です。例えば、作業場のレイアウトの変更や安全設備の追加など、環境を改善することで、事故や災害を未然に防ぐことができます。

継続的な改善: 安全対策は一度だけではなく、継続的な改善が必要です。ヒヤリの報告や定期的な安全点検を行い、問題点を改善していくことで、安全性を向上させることができます。

これらのポイントは、日常生活や仕事において安全を確保するための基本的な手法です。

情報ソース:日本産業安全衛生協会 (JISHA) の報告書や安全関連のガイドライン

関連リンク